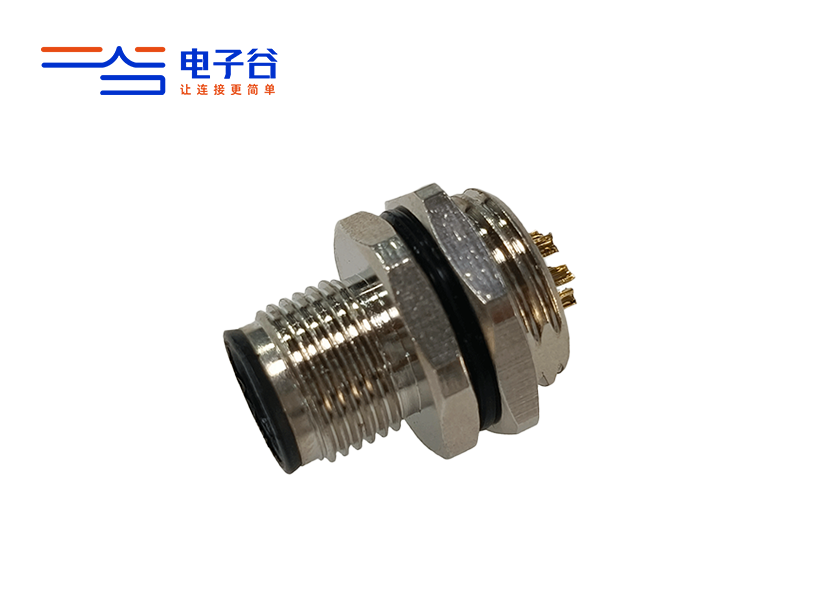

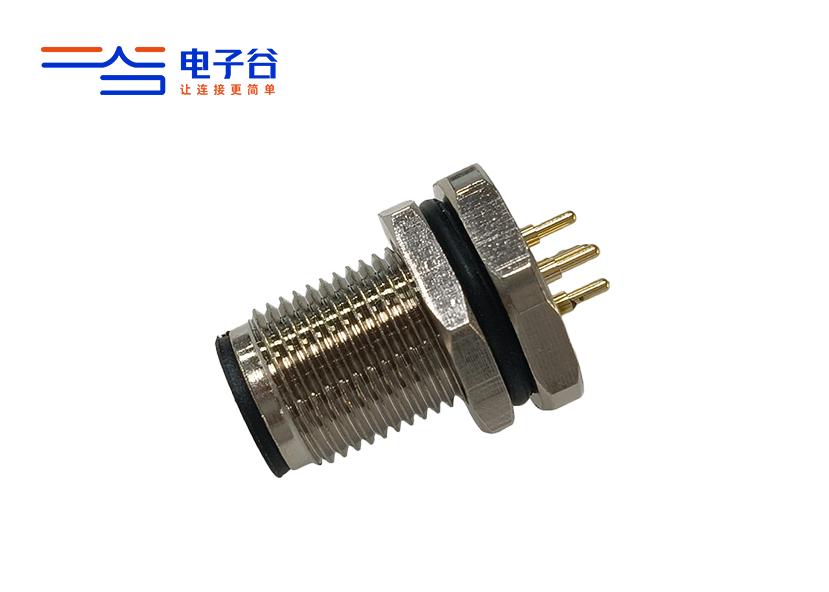

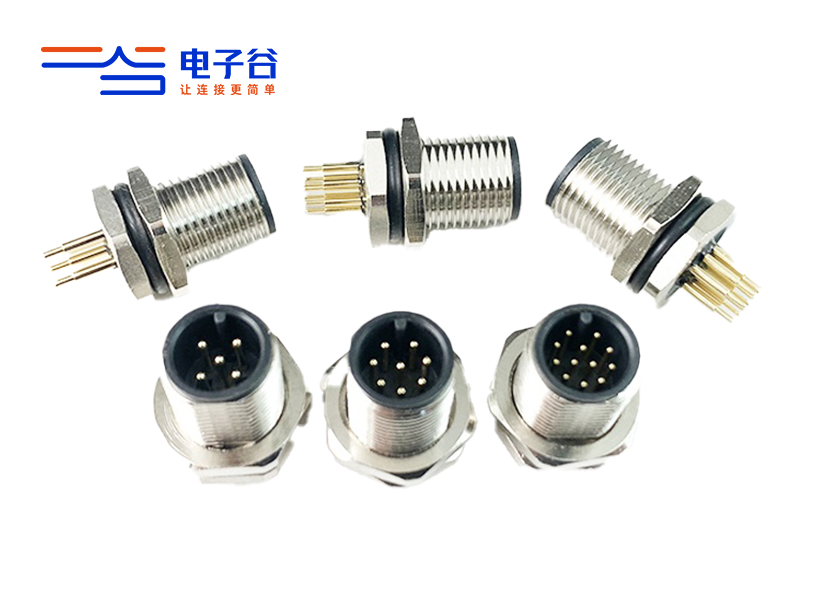

在工业自动化的核心脉络中,电子谷M12前锁式连接器作为神经末梢,其稳定性直接关系到整个系统的运行效能。尽管其参数(如前锁面板直头、4针A编码、IP67防护等级)标志着其符合IEC 61076-2-101等基础标准,但连接不稳定的顽疾揭示了从设计、应用至维护的全链条复杂性。深入剖析其故障机理,是提升系统可靠性的关键。

一、结构设计与安装工艺的固有挑战

螺纹锁紧方式虽提供了机械稳定性,但也引入了对安装工艺的高度依赖。标准规定的扭矩范围(通常0.15-0.25 N·m)是确保金属触点产生最佳正压力、同时避免塑料壳体应力开裂的平衡点。实践中,手动旋紧极易偏离此窗口:不足则导致微观松动,振动环境下接触电阻瞬变;过度则引发螺纹损伤或壳体塑性变形,破坏密封圈预紧力,为水汽渗透埋下隐患。安装时的轴线对准偏差,会致使公母引脚间产生侧向应力,长期作用导致引脚簧片发生塑性变形,接触压力永久性下降。

二、引脚系统在动态工况下的失效模式

作为焊线式连接器,其引脚系统的可靠性面临严峻考验。在持续振动环境中,焊点与线缆结合处因刚度突变成为应力集中点,易发生疲劳断裂。引脚材质自身的应力松弛效应在温度循环与插拔磨损共同作用下加速显现,导致接触正压力随时间衰减。

更隐蔽的是,IP67防护等级针对的是静态防尘防水测试,无法阻隔温度变化导致的热呼吸效应——环境湿度波动会使微量水汽侵入连接器腔体,在引脚表面冷凝。若环境中存在硫化物、氯离子等污染物,将引发电化学腐蚀,在镀层表面形成高阻抗的氧化膜,显著增加接触电阻,导致信号衰减或电压降增大。

三、电磁兼容性与电气应用的错配

电子谷标准M12前锁面板连接器明确标注非屏蔽,这决定了其天生的电磁兼容性短板。在无屏蔽层保护的情况下,连接器实质上成为天线,极易耦合变频器、电机驱动等高强度电磁干扰,对敏感的传感器信号或低压数字信号造成严重污染。

尤为关键的是,A编码型连接器的引脚定义原本是为标准传感器直流供电和普通IO信号设计,其电气特性(如分布电容、特性阻抗)并未针对高速数据通信(如以太网)进行优化。若错误地将其用于Profinet、EtherCat等总线系统,信号边沿会因阻抗不匹配而产生反射和畸变,误码率急剧上升,表现为通信时断时续。

四、基于系统工程的可靠性提升策略

解决连接不稳定问题,需超越单一元件视角,采取系统性策略。

1.精准安装与预防性维护:强制使用定扭矩工具安装,并建立安装扭矩档案。定期(如每半年)使用微欧计监测各引脚接触电阻的变化趋势,实现预测性维护。

2.环境适应性选型:在强电磁干扰场合,必须选用带屏蔽层(屏蔽型)的连接器。对于存在化学腐蚀或持续振动的工况,应选择镀厚金引脚、采用硅胶密封及具备抗振动强化设计的型号。

3.应用匹配原则:严格遵守编码规则,A编码仅用于传感器/电源,高速通信必须选用D编码(Profinet)或X编码(EtherNet/IP)等专用型号。

4.寿命周期管理:将连接器视为耗材,设定插拔寿命周期(如500次),到期更换。建立供应商质量评估体系,确保端子材料、镀层厚度等关键参数持续符合标准。

综上所述,电子谷M12前锁式连接器的稳定性是一个涉及机械、电气、材料和环境交互作用的系统性问题。唯有通过精细化的安装、精准的选型、科学的维护以及全生命周期的管理,才能将其潜在的故障风险降至最低,确保工业神经网络的高效可靠运行。